有沒有適合跑馬拉松的BMI 呢?會有這個想法是前陣子看到第一神拳的漫畫發行電子書的消息時,突然想到,拳擊有因為體重而分量級,那跑步的世界會不會也有類似的區別呢?

嗯,這想法好像滿有意思的,於是馬上動手到 Google Scholar 找找看有沒有相關的研究吧!還滿好找的,一下子就在《PloS one》上找到相關的研究。

菁英選手體型與跑步成績的關係研究

研究以 100位各種參與國際跑步賽事的男性選手為對象,賽事領域從 100 公尺短跑到長距離的馬拉松;被蒐集的是在 1996 年到 2011 年間現役的選手,從他們的體重、身高、BMI 和速度數據,分析身體數據與運動表現之間的關係。

結果發現這些世界級跑者的速度與體重和 BMI 存在顯著的關聯性,與身高的關聯則較為微弱。

具體來說,隨著賽事距離的增加,選手的體重和體型傾向於「更輕和更小」,也就是說,在耐力運動的世界中,「輕與小」的身體組成似乎更有利於取得好成績。

相對地,在短距離衝刺運動中,「重與高」的身體組成則更受青睞。

什麼是 BMI?

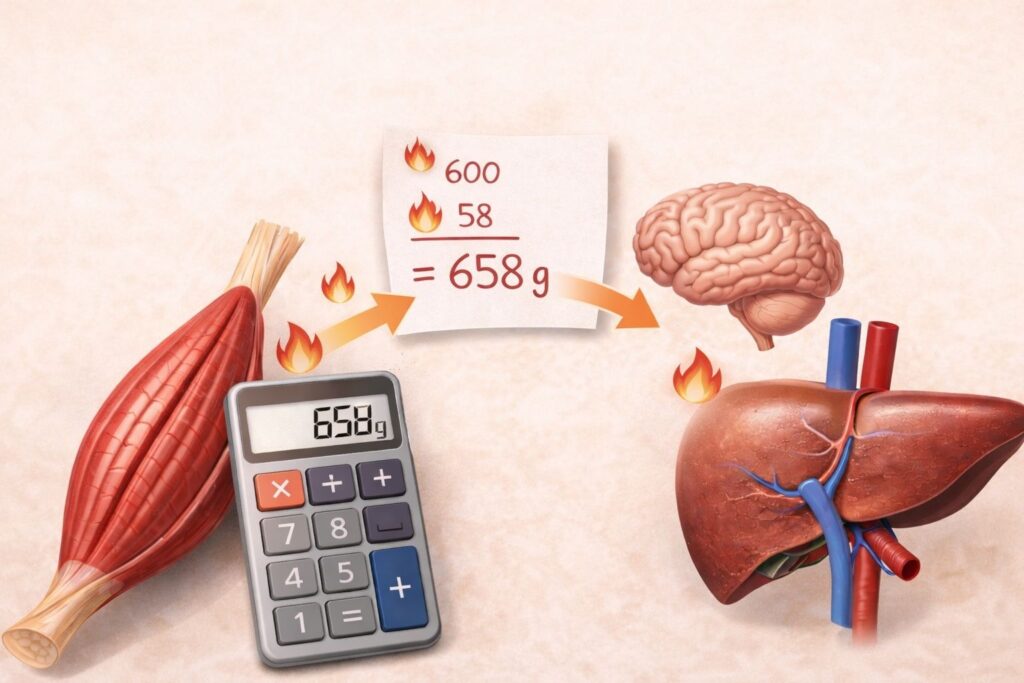

身體質量指數,英文是 Body Mass Index,簡稱 BMI,這是一個由人的體重與身高為參數,經由公式計算出來指標,計算的方法是體重(公斤)除以身高(公尺)的平方;通常是拿來判斷一般成年人的胖瘦判斷的標準如下:

- BMI < 18.5 :體重過瘦

- BMI 落在 18.5 ~ 24 之間:體重正常

- BMI 落在 24 ~ 27 之間:過重

- BMI 落在 27 ~ 30 之間:輕度肥胖

- BMI 30 ~ 35 之間:中度肥胖

- BMI ≥ 35:重度肥胖

由於 BMI 只看身高與體重的關係,當用在小孩跟運動選手的時候,BMI 就不太適合拿來評估他們的胖瘦,這點要注意。

文獻出處

- Sedeaud, A., Marc, A., Marck, A., Dor, F., Schipman, J., Dorsey, M., ... & Toussaint, J. F. (2014). BMI, a performance parameter for speed improvement. PloS one, 9(2), e90183.